无论个人还是组织,在追求改变、进步、提升的过程中,要想取得实质性和长期的成功,大都需要从小到大、从慢到快、从局部到整体逐步地改变,也就是一点一滴、循序渐进的方式推进,从而最终达成目标。这就是进步的“进化论原则”,它是一个生物学规律,也是一个社会学定律。

其本质思想,是无论生物体生理,还是人的心理、社会文化、群体行为,都是具有惯性的,而要改变这种惯性,需要持续长时间的微小变化积累。正如矫正牙齿、骨骼的方式,需要长时间持续给予微小的力量来改变,若强力扭转,只会折断折损,而达不到矫正的目的。

一个人要想减脂成功,不是一下子严控饮食,突增运动量,突击能够达成;而是,每天形成一定的热量缺口,慢慢递进式的增加,到了一定程度,再调整方案,使得身体适应节奏,不会报复性反弹,从而稳步到达目的。

改变一个拖延的习惯,是通过把事情拆解为一般事务性和深度事务,从一般性事务的立即行动,自然过渡到需要深度思考的缓步行动,曾风靡全球的畅销书《原子习惯》说的即是这个道理。

占据经济学中重要位置的边际思想或边际分析理论,也是进化论原则的体现:

… 第四个概念是“边际”。边际就是一小步一小步的试错。经济学不相信一口能吃个胖子,也不期待有一个超级英雄从天而降拯救受苦受难的老百姓。经济学家相信社会要靠人们自己一步一步地改进。因为他们不相信突然有一天有一个理想社会降临,他们也就不会因它没有降临而失望。他们脚踏实地,更相信通过他们一小步一小步的前进,能够一点儿一点儿地改进这个社会,他们也会在每一小步的改进中充满成就感。

—— 《在庆祝茅于轼老师 90 寿辰午宴上的讲话》—— 盛洪 2019-1-26 《中评周刊》

一项社会改革能实现,必定是一个一个具体问题的解决,制度柔性的过渡,慢慢达成的;所有激进的方式,只会带来动荡、割裂和反弹。台湾土地改革,是世界公认的学习典范,与大陆共党残暴血腥的方式不同,国民政府在台湾的土地改革——“三七五减租”、“公地放领”、“耕者有其田”循序漸進的三部曲,是温和渐进式的改良,照顾到了各方利益,整个过程没有杀人流血,成功实现了和谐与蓬勃发展的良性结果,成为世界土地政策的学习榜样。已经灭亡和可预见必将灭亡共产主义国家,以及南美阿根廷、委内瑞拉等国的统治者,都企图以简单粗暴共产乌托邦思维改造社会,最后都是血流成河、贫困遍地、饥荒与仇恨交加的结局。

就在五十年前,新竹一帶的佃租率仍高達七○%,也就是說,農民一年的辛勤收穫,有七成要繳給地主。台北、台中、台南等七縣市,佃租率平均也高達五七%。

直到陳誠來到台灣。

一九四八年,國共內戰正在生死關頭,陳誠被任命為台灣省主席。

懷著「民有、民治、民享」社會公平的夢想,看見當時貧富差距如此懸殊的台灣農村,陳誠決意重新分配土地所有權。

但陳誠的改革,不同於其他第三世界國家,雖然也引起一些大地主不滿,但始終沒有造成血淚抗爭。最主要的原因是,他以循序漸進的三部曲:三七五減租、公地放領、耕者有其田,來完成改革大計,每一步都是溫和理性的財富重分配。

這些改革使台灣農業生產力大增,糧食比前一年增產三成,佃農收益比前一年增加四三%。不僅農村貧富差距縮小,台灣也自此有了邁向工業化的厚實基礎。—— 《土地改革第一波 陳誠》《天下雜誌》200期 游常山 (2012-06-25)

年轻时,没明白这个道理,后来读了很多历史巨人的思想,结合实际的经验,方悟出其中的真谛。

宋美龄:推动社会的进步,只能一致渐进方式才能达到——

因復語張曰:「爾性太急切,且易衝動。爾當知世上有許多事,皆非躁急之舉動可以成功者,唯步驟一致漸進之行動,乃可得真正之進步;換言之,即全國人民程度進至適當之水平線後,仍將感效果之遲緩。然余之經驗告余,躁急者百分之力量,祇能得一分之收穫;而徒求快意一時之舉動,決不能致中國於富強,惟堅忍卓絕之苦幹,始能得理想中之成功。」 張聞言,頗感動,誠摯言日:「夫人,余已覺悟此舉…

——《西安事變回憶錄 》 宋美齡著 中華民國二十六年一月 中正文教基金會

胡适:所有伟大的变革,都是从解决一个个具体问题开始的,进步是点滴积累的结果,没有这种思维,人就永远陷入悲观中——

…社會是種種勢力造成的,改造社會須要改造社會的種種勢力。這種改造一定是零碎的改造,——一點一滴的改造,一尺一步的改造。無論你的志願如何宏大,理想如何徹底,計劃如何偉大,你總不能攏統的改造,你總不能不做這種「得寸進寸,得尺進尺」的工夫。所以我說:社會的改造是這種制度那種制度的改造,是這種思想那種思想的改造,是這個家庭那個家庭的改造,是這個學堂那個學堂的改造。

—— 《非個人主義的新生活》胡適 1920年1月15日上海《時事新報》

—— 《青年不要悲觀》胡適 1946年 发表于《現代文叢》

流沙河:鲁迅式的暴戾迎合了人的本能,真正能推动社会进步,是胡适式的温和、理性和渐进——

南都周刊:国文到了高中学什么?

流沙河:《庄子》、《孟子》、《荀子》,曾国藩的文章,桐城派的文章,全部要背诵。古文的第一要义就是背。哪怕你完全不懂,背上了也会终生受益。你会用一辈子来消化它,一辈子慢慢懂得它。背古文,能让一个人的内在气质发生质的改变,包括人格上的改变。

南都周刊:会形成什么样的人格?

流沙河:形成文化性的人格。能背上这些古文,就有了祖先的灵魂居住在你的头脑里,在观察事物的时候,祖先的灵魂会指导你。真假、美丑、善恶,都有了文化上的取舍。这就是最成功的国文教育啊,真正塑造人的灵魂。不像现在,教你组词,教你找错别字,完全技术化,与古人脱节,与灵魂脱节,违反教育的艺术性,违反文化性,完全失败。

南都周刊:你16岁对新文学产生兴趣,当时怎么看待鲁迅和胡适?

流沙河:我那时候喜欢读鲁迅,不喜欢胡适。喜欢鲁迅愤怒激烈,不喜欢胡适婆婆妈妈。当时的高中生,大部分和我一样。

南都周刊:这个认识后来有过改变吗?

流沙河:改变了,彻底改变了。四十年代后期,社会动荡不安,我们学生多次上街抗议国民政府。我后来想,如果鲁迅先生在,他会站在队伍后面说上“上去!”,而胡适会挡在队伍前面,说你们的要求啊,有合理性,但是大家要一步一步来,不是街上游行、喊喊口号就能实现的,你们更要从自身做起。胡适会这样说的。但是年轻人,他肯定愿意听鲁迅让大家去战斗的话。

只有一个人成熟了,知道生活的艰难,知道变化的艰难,知道维持一个正常社会的珍贵和不容易,尤其是如果他自己经历了那种可怕的疯狂—他才会懂得胡适说的话。鲁迅的方法,投合了人们心中暴戾愤怒的本能。而胡适开的药方,虽然一时也治不了中国的病,但从长远看来,一定需要他那一套,温和的、理性的、建立秩序的。

—— 南都周刊流沙河专访 《南都周刊》 2011年33期

马英九:一步登天的激进主张,往往能诱惑人的不理性,带来的往往是灾难——

——《原鄉精神:台灣的典範故事》 馬英九著 天下遠見出版公司 2007年

学生时代,上了十几年的学,读过诸多所谓的“大师”、“伟人”的名篇名著,却从没有过真正的内心触动。一直很奇怪,为什么那些所谓的名篇巨著,总是让人觉得或是云里雾里,或是无病呻吟,或是不着边际,甚至故弄玄虚?既没有让人自然接纳的美感,也没有让人真正体会到那些宣扬的“智慧”,读多了这样的书,不但没有理清种种疑惑,反而愈发使人迷茫。直到N年前,误入《易卜生主义》,从此一发不可收拾,开启了真正启蒙的时刻。

说起来真是无比的悲哀,人生几乎过半,才恍然大悟,什么才是真正的智慧,什么才是一辈子最重要的东西。在最好的青春年华里,时间和精力都浪费在了洗脑教育上,这种教育往脑中灌入的都是垃圾,这些垃圾让人失去自我,备感迷茫。等到有所觉察,再往外一点点掏出垃圾时,人生已经过去了一半,却不得不又从零开始起步。

跟随着《易卜生主义》的线索,一点点看到了智者的光芒,一步步看到真正英雄的身影,慢慢看清那些篡改历史、丑化良善的跳梁小丑们的真面目。

当年张维迎在与林毅夫公开辩论产业政策时,有一段张维迎的精彩论述:

… 所以我们看到, 一旦政府鼓励任何一个产业, 这个产业一定会变得产能过剩, 危机四伏。 凡是政府扶持的产业, 不把它做砸绝不会罢手。

当然, 做砸了是不是罢手也不一定, 因为政府官员还可以错上加错。 创新的不可预见性意味着产业政策一定会出现错误: 支持了不该支持的企业和产业。但政府官员一般不愿承认自己的错误, 因为错误会暴露自己的无知; 掩盖错误的一个办法是对失败的项目提供更多的支持。 这就从无知走向无耻。

—— 《政府的边界》张维迎 林毅夫 著 民主与建设出版社2017-03-01 P21

管理学上也有一个普遍的认知:一个人能力越低,一旦偶然身居要职或高位,他就越热衷于证明自己的了不起,做出各种荒唐举措,为了掩盖荒唐举措造成的损失和后果,又会制造更多更加荒唐的措施。低能的管理者,往往不会把时间精力用于改进工作上,而是不断做表面文章,以彰显不凡来获得周围人对自己的认可。

小人得志时,最热衷于宣扬自己的“伟大”、”光荣“、”正确“,最常用的手段,就是不断编造谎言,用尽诋毁手段贬低人格高大的人,并用暴力打手严密阻止真实信息的传播。东施知道自己很丑,于是逢人就编造自己辉煌的过去,并极力渲染西施是多么的丑陋和不堪,严密控制村外的信息输入,极尽谎言与威胁,使得周围的人都慑于淫威而宣扬她是村里最美的人。但凡一个正常人出现,都会立马把她照回原型,于是她就编造各种“辱村”论,把其它被洗脑的工具人拉到拉到同一战线,鼓动对立。一旦西施真的出现,她就彻底无地自容,只会用更竭嘶底里、更荒谬幼稚的方式来对抗。

从《易卜生主义》到《演化论与存疑主义》《问题与主义》《新思潮的意义》《贞操问题》《科学与人生观》《不朽》《我们对西洋近代文明的态度》,再到《时论集》, 加上几十年的日记,给人的思维冲击已经不能简单用“巨大”来形容了。在大量阅读适之先生的著作后,猛然惊醒,韩寒当年是多么的清醒而睿智,不禁为自己花了那么多宝贵年华在垃圾教育上痛心不已。

![]()

当你有一天看到,站在面前的西施不仅美丽动人,且人格魅力十足时,你一定会认清那个拼命诋毁她、且想尽一切办法阻止你和其接触的东施。我终于明白了,为什么满世界都称“我的朋友胡适之”,获得过三十多所世界顶级名校荣誉博士学位的人,一生没有拥过一兵一卒,没加入任何党派,至死践行科学、民主与自由的学者,却被列为“战犯”,被工具人发起一波又一波的批判浪潮并写下几百万字批判“巨著”。![]()

“爱国主义教育基地”背后的人间炼狱

唐安史之乱期间,真源县县令张巡组军死守睢阳,被围八个多月,等不来援军,城中粮尽,开始杀马,捉老鼠,网麻雀,吃树皮、弓弩等,最后发展到已无物可食。为了显示对朝廷效忠的决心,他依然拒不投降,并当众杀掉自己的妾,予部下食用。在这种疯狂示范下,副将许远杀掉自己的奴仆,供军饷食。此恶一开,守军就以杀城内百姓为军粮,先杀完妇女,然后杀老弱,最后杀男丁,前后杀了三万多人做军粮。

巡出爱妾曰:”诸君经年乏食,而忠义不少衰,吾恨不割肌以啖众,宁惜一妾而坐视士饥?”,乃杀以大飧,坐者皆泣。巡疆令食之。远亦杀奴僮以哺卒,至罗雀掘鼠,煮铠弩以食。……被围久,初杀马食,既尽,而及妇人老弱,凡食三万口。——《新唐书卷一百九十二 中列传第一百一十七忠义 中张巡》

最后,睢阳城还是被攻破,张巡被燕军处死。为平定安史之乱立下汗马功劳的张巡,被树为忠勇志士,受到朝廷的大加赞赏,追赠扬州大都督,封邓国公。包括唐及其后各朝代的正史,无不把他置于“忠义”之列,以颂扬其忠君爱国之举。后来的知名文人武士,包括王安石、韩愈、岳飞、陆游、文天祥等均撰有赞颂张巡诗文。直至今天,无论是各种著述,还是网上的三教九流,依然普遍高唱赞歌,颂之为英雄烈士,河南商丘更是重建了“张巡祠”,并指定为“爱国主义教育基地”之一。

这种高歌论调在愚民政策与洗脑教育的环境下,无疑大有市场。本来对向敌人的屠刀,毫不犹豫地刺向自己的爱人和父老姐妹,在高亢狂热的“忠义”名义下,把他们活活变成人肉鲜羹。如果是说在那个愚忠极权的年代,勉强可以理解的话,那么,在二十一世纪的今天,还在鼓吹这种丧尽人伦的“忠勇”行为,就是匪夷所思的人性泯灭了。 (更多…)

日本、德国都是二战的战败国,然而它们在战后,又都迅速从满目疮痍的国家一跃成为顶级经济强国。更令人称奇的是,它们都从最令人憎恶的法西斯国家,都变成了最受欢迎的民主国家。这里的“最受憎恶”,大概不会有什么异议,因为二战是国家数量占绝对优势的同盟国,针对德日意为首的少数轴心国的战斗,是多数人对少数人的征讨,说它们最受憎恶并不为过,那“最受欢迎”又何从说起?

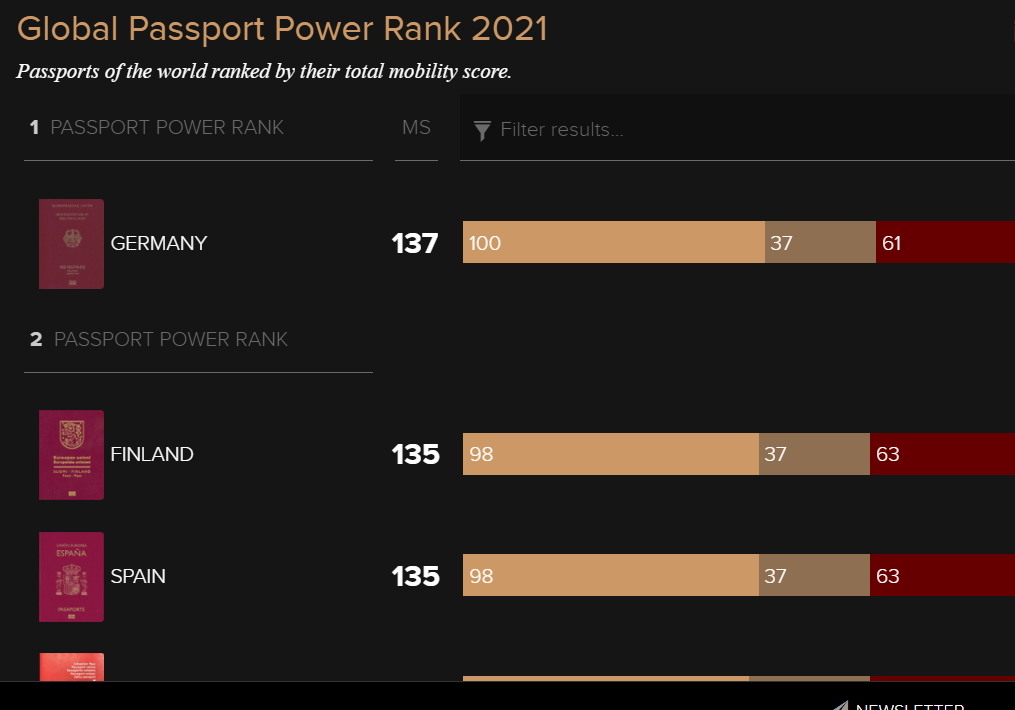

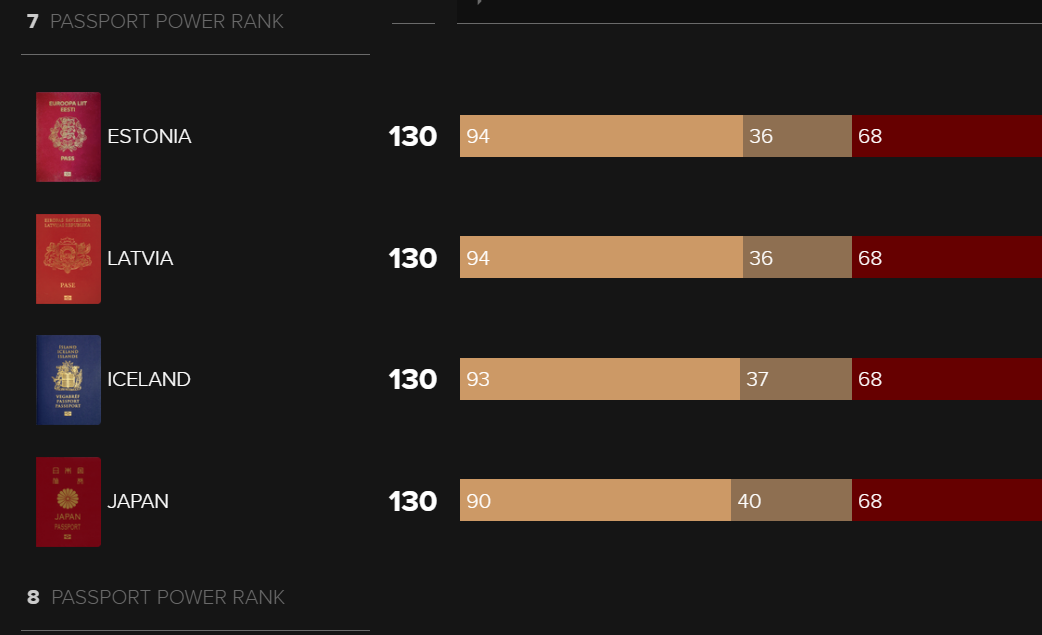

衡量一个国家受欢迎程度,特别是在和平时期,护照指数大概是国际上最通用的,其中免签(VF)和落地签(VOA)综合数量是其核心指标,直接代表了一个国家被其它国家的接纳程度。免签和落地签意味着,对一个国家的制度理念、文明程度、操守信誉、经济水平等等的肯定,也就间接表达了对对方到来的欢迎。

亨氏护照指数(The Henley Passport Index),公认是最权威的护照指数,近三年排名如下(→访问源数据):

可见近三年,日本德国均居于全球前三甲,日本甚至稳居第一。

水稻、高粱、桑树等有一种常见的一种夜蛾科害虫,生物学名叫做双带夜蛾,古人称为螟蛉。

有一种与螟蛉关系密切的土蜂叫做蜾蠃。蜾蠃常常捕捉螟蛉的幼虫到自己的窝里,但并不吃它们。古人以为蜾蠃纯雄无雌,不能生殖后代,它们捕螟蛉的幼虫藏于窝中,是为抚育它们。经一段时间抚育后,螟蛉幼虫后就会转化成蜂蟲,破巢而飞,长成蜾蠃。

西汉扬雄在《法言.学行》中写道:“螟蛉之子殪而逢蜾裸,祝之曰:‘类我,类我’,久则肖之矣”,大意是说,蜾蠃把螟蛉幼虫抓回泥窝中,并对它说:“像我,像我”,时间一久就会变成的样子。

东汉许慎《说文解字》记载:“蜾蠃,细要土蜂也,天地之性,细要纯雄无子”;汉朝郑玄笺注《诗经》曰:“蒲卢取桑虫之子,负持而去,煦妪养之,以成其子”;晋朝陆机《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》:“蜾裸,土蜂也,似蜂而小腰,取桑虫负之于木空中,七日而化为子”。

于是,古人就把“螟蛉”比喻为养子。

直到南朝,有一个叫陶景弘的药师通过仔细的观察,发现真相完全不是前人说的那样,随即揭开了一个惊人的秘密:蜾蠃并非只有性,而是雌雄俱全,蜾蠃把螟蛉幼虫衔回窝中,根本不是为了抚育它们。他发现,雌性蜾蠃在产卵期,取泥球筑巢,后产卵于巢内,用丝把卵悬在巢内侧,再外出捕捉螟蛉,然后以蜂针刺其麻醉并封在巢中,作为自己幼虫的食物,通常一巢贮藏一、二十条螟蛉,一段时间后蜂卵孵化成幼虫,长成蜂后破巢飞出。

原来,蜾蠃与螟蛉根本不是抚育与养子的关系,而是捕食关系!

后来,更科学的发现揭示,蜾蠃是一种寄生蜂,它与螟蛉其实是一种拟寄生关系。所谓拟寄生关系,就是指寄生者总能导致寄主死亡的一种寄生方式。原来,蜾蠃用毒蜂针把螟蛉蛰成半死不活,使之既不能逃走,也不会立即死去,然后产卵于螟蛉体内,随后蜾蠃卵发育成幼虫,就以螟蛉身体为食,蜾蠃幼虫成长的过程,也就是螟蛉死去的过程。

在寄生中,还有一种特殊的寄生者总能导致寄主死亡的方式,称为拟寄生。拟寄生现象在昆虫中极为普遍,凡是昆虫对昆虫的寄生都属于拟寄生,主要是寄生蝇和寄生蜂。蜾蠃与螟蛉之间的关系,就属于拟寄生。雌性成虫把卵产在寄主的体表(如寄生蝇)或体内(如寄生蜂),孵出的幼虫靠取食寄主的体液或组织为生。幼虫成熟后在寄主体内化蛹或从体内钻出在寄主体表结茧化蛹,同时伴随着寄主的死亡。拟寄生的物种是农林害虫的重要天敌,各种寄生蜂和寄生蝇常被用于进行生物防治,如用赤眼蜂防治玉米螟和松毛虫,用金小蜂防治棉红铃虫等。

第一次了解螟蛉之变的故事,是读《蘇俄在中國》,蒋公沿引孙中山先生所著《孙文学说》,提到这个故事:![]()

国父在「孙文学说」第五章中说:「吾国俗呼养子為螟蛉,盖有取於蜾蠃变螟蛉之义。古籍所传:螟蛉,桑虫也;蜾蠃,蜂虫也。蜂虫无子,取桑虫蔽而殪之,幽而养之,祝曰:『类我!类我!』久则化而成蜂虫為『螟蛉』云。惟以科学之统系考之,物类之变化,未有若是突然者也。若加以理则之视察,将蜾蠃螟蛉蔽而殪之,幽而养之之事,集其数起,……分日考验之,以观其变态,则知蜾蠃之取螟蛉,蔽而殪之,是也,幽而养之,非也。蔽而殪之之后,蜾蠃则生卵於螟蛉之体中;及蜾蠃之子长,则以螟蛉之体為粮。所谓幽而养之者,即幽螟蛉以养蜾蠃之子也,是蜾蠃并未想变螟蛉為己子也,不过以螟蛉之肉為己子之粮耳。所谓蔽而殪之者,即蜾蠃之蔽螟蛉於泥窝之中,并施用其蜂螫,以灌其毒於螟蛉之脑髓而蒙之,使其醉而不死,失却知觉,毫无自动能力,即使之活而不动,而暂保其躯体,不使腐烂。否则,若螟蛉立死,则其体即腐烂,不适於為粮矣。若其活而能动,则必破泥窝而出,而蜾蠃之卵,亦必因而破坏,难以保存以待长矣。故蜾蠃者,為需要所迫,而创蒙药之术以施之於螟蛉,而為将来适於其己子之食粮而已。」

蒋公将螟蛉之变比作曾与苏俄的合作,苏俄就是运用蚕食螟蛉的方式渗透、分裂、最后残害颠覆国民党及国民政府,回忆起一幕幕往事,他痛心疾首,书中言:

我發表這一記錄之時,衷心充滿著悲痛無比的情緒,也懷抱著堅強不移的信心。在一方面,我們中國可說是世界上領悟俄共「和平共存」的痛苦最早,亦是經歷最久的國家…

该书通读下来,不禁让人感慨万千。

记得高中时,刚开始我的历史成绩并不好,以前也未重视过,后来决心认真学,当日历史课程内容我晚上睡觉前都会在大脑里过一遍,到了期末,整本的历史书我能毫无压力地在意识中原版复制。这样,自然期末考试考了年级最好成绩。后来,虽然选了理科,但多年后那些历史知识我依然能清晰记得。若干年后,我才发现,我们学的历史尤其是近现代史,满是谎言、扭曲、颠倒黑白,那些用掉我们大量青春的所谓“历史知识”,不过是一堆垃圾而已。

认识一位某著名大学的教授,这位老教授曾是官方理论核心笔杆子之一,一次和他一起在户外散步,他说,我们所谓的理论成果,不过是先有了任务目标,我们根据这个任务目标,用马列等理论去论证它的正确性,如果任务目标改变了,也就是政策改变了,甚至转了180度的大弯,我们不过是再论证它的正确性而已。我终于明白,我们学了那么多年所谓的“马列哲学”,花掉我们无数青春时光的学习,换来的只是虚妄的收获。随着阅历的增加,才知道,从中学到大学课堂里都在念的这种东西,从来不是什么哲学,它与真正的哲学没有半毛关系,不过是洗脑工具罢了。

电子科技大学副教授郑文锋,因提出“四大发明在世界上都不领先”,“中国古代没有实质上的创新”观点,受到学校取消其评奖评优、职务晋升、职称评定的资格,停止教学工作,停止研究生招生资格等一系列处罚,处罚期达两年。厦门大学经济学教授尤盛东,质疑“正能量”“中国梦”的说法,提出能量(energy),这是一个物理学名词,是标量,有大小和强弱,它不是矢量(vector),所以也就没有方向,“正能量”的说法是不科学的;并告诫学生,以后谁要在作业上、试卷上写“正能量”,就打错扣分;他因此被厦门大学开除。中南财经政法大学副教授翟桔红,从她专业法学角度,质疑修宪,因此被开除职务,注销教师资格。贵州大学经济学院教授杨绍政,因列举了相关一些实证数据,在网络上发表看法,因此被开除职务并陷入牢狱之灾。黑龙江初二学生钟美美因模仿老师,被认为很有表演天赋,广受网友喜爱,引来几十万的粉丝关注,然而,却因此而被约谈,删除视频,从网上消失。山西运城几个高中生,模仿奥特曼,在宿舍喊“你还相信光吗”等《奥特曼》台词,被学校劝退处理,学校甚至还发布悬赏公告,鼓励举报其他有喊叫行为的同学。类似此种种消灭怀疑、统一认识、打击个性的丑恶之事数不胜数。

回头看,会发现,鲁迅不过是一个大号的愤青,不过是专制政权下一个文宣工具而已。会骂人的人很多,能有建设性、指导性的人没几个。犹如一个公司,会埋怨发牢骚的人很多,能研究出方向带大家走出困境的人没几个,批评固然重要但绝不会因此成为“革命家”。民国时期敢言敢做、文风犀利的文人大有人在,然而,我们从小就只知道周树人这么一个“文学革命家”。在对他文字牵强到几近畸形的解读中,早已茫然不知其所言。谢幼田在其著《XX壮大之谜》中说,“鲁迅甚至把中国的全部历史都说成了一部吃人史”,民初的鲁迅们,彻底否定传统,又没有建设性的建树,带来的是思维的极端化和对民族自我的矮化,导致极端西伯利亚思潮有了土壤,迅速发酵,致中华民族陷入几千年来最大的灾难。他与“以反中国文化为名,进行加强中国文化建设为实”的胡适,境界与贡献实在相差太远。民国时期大师群星璀璨,思想独立、深耕学术且不畏强权的报国志士勇士无数,我们却只识周树人,也只能提周树人一尊。

那些反复歌颂的“英雄”,没有一个能经得起真相的推敲;那些让我们去痛恨的人,经过时间的洗礼,显露的却是人性的光芒,都是值得敬重的人;自己饿死了几千万同胞,却开口闭口要解放全人类,拯救别人于水深火热之中;那些“伟光正”的人和组织,不过是反人类的土匪和匪窝的换装;在荒谬的“剩余价值论”的仇恨教化之下,每个人都变成了受害妄想狂;强拆民宅强占土地、倒掉卖不掉的牛奶等事只有在“万恶的资本主义”才会发生;“太空肉眼可见伟大长城”、“爱因斯坦的小板凳“、“半夜鸡叫周扒皮”、“朱自清饿死不食美援面粉”、“飞夺泸定桥”、“钱学森放弃优厚待遇毅然回国”、“伟大”的长征等数不清无数子虚乌有的“教诲”,都是谎言机器编造的结果,只会让人更愚昧脆弱;“由于XX的软弱性”、“XX必然战胜XX”之类不容怀疑的洗脑铁律,培养出的是一个个僵尸人。

在学习了西方经济学、政治哲学、法理学等奠定人类走向高度文明的人文学科后,才知道原来真正的知识是怎么回事。

谎言、洗脑、仇恨、反文明构成了这个教育体制的主体。这个教育体系,输入我们的,并不是使人成长、聪慧和强健的营养,而是双管齐下的蜾蠃之举:一部分是蜾蠃蜇毒的铁律,使人半死不活,不会思考,变得自我审查而唯命是从、行尸走肉;另一部分是无形的蜾蠃之卵,以拟寄生方式存在于在我们身体中,不断吸食我们的活力、思维,直到死去。这个所谓的教育,没有教人独立思考,博纳众贤,批判辨析的功能,往民众脑中充塞愚昧、仇恨,使之成为极权统治下的工具人和人矿,是它的核心使命。它最大的存在意义,就是把人变成螟蛉之躯,给这个靠谎言和暴力维系的落后体制蚕食吸尽。这种教育,只是披着教育的外衣施行的愚化和驯化。它用尽了你毕生精力,却将自己戕残成一具被掏空的螟蛉骸体。

因此,在学校里读书的时间越长,越极端,越迷茫,越没有创造和思考力。时间的拉长,并不能增长你的智慧,只不过是植入更多蜾蠃之卵进入螟蛉身躯而已。纵然图书馆里汗牛充栋,互联网上信息爆炸增长,社会充斥着大量的诸如季羡林、余秋雨、王蒙、于丹、杨天石等等之流的所谓“大师”,以及各大学里无所不在的孔庆东、张维为、金灿荣、郑强、艾跃进、郭继承之流的“教授”,却都是有选择性剥离之后失去灵魂的戕物,本质上还是在GFW这个泥巢里,增加了很多蜾蠃之卵的寄生毒物而已,只会加速你被吞噬挖心,独不会使你更加健壮和聪慧。

今年,斩获第93届奥斯卡最佳导演奖的赵婷,创造了亚裔女性获此殊荣的历史,也是继李安之后第二位获得金狮奖、金球奖和奥斯卡金像奖的华人导演。她曾在准备拍摄《Songs My Brothers Taught Me》时,接受《Filmmaker》专访阐述拍片的目的,这样说:

要从我小时候在中国说起,这是个遍地谎言的地方,感觉自己好像永远走不出去。我在小时候接受的很多教育/信息,最后发现都是假的,从此养成我叛逆的性格。后来机遇悄然,我去了英国,重新学习历史,后来在文理学院学习了政治学,这让我学到了弄清事物本质的方法,得以用这些知识武装自己,面对挑战。

It goes back to when I was a teenager in China, being in a place where there are lies everywhere. You felt like you were never going to be able to get out. A lot of info I received when I was younger was not true, and I became very rebellious toward my family and my background. I went to England suddenly and relearned my history. Studying political science in a liberal arts college was a way for me to figure out what is real. Arm yourself with information, and then challenge that too. —— The magazine Filmmaker : 《25 New Faces of 2013》,Chloé Zhao

赵婷的成长,正是不断剔除蜾蠃毒卵,拒做被寄生体,回到正常的普世教育轨道、向外努力生长的过程,这才让她有了真正的智慧,有了令人钦佩的成就。

在苏州做了八年外教的德国人西洛特,深感“无法在中国看到真正的教育”,最后带着失望、愧疚和愤懑离开了中国,他临走时说的话,引发了很多人的思考:

中国这个国家最初的教育动机就把所有孩子想象成即将变坏的一个人,从幼儿园就灌输一些不切实际的理论和思想。不停地灌输爱国、爱党教育,就是没有人性关怀的教育。

这些政治教育对几岁甚至十几岁的孩子来说,简直是天书,就连很多政治老师都搞不懂。这些教育的功能仅仅是为了应付试卷上的标准答案,除此别无用处。真正的人性教育、逻辑教育是空白的。人性是人格的基础,缺乏人性认识的人,肯定缺乏人格。他拿什么爱自己?爱家人?爱社会?更谈不上再爱其他。所以,当下中国糜乱也就不足为奇了。爱,是一种成长感受,不是靠说教获取的,这是基本原理。这种认识西方700多年前就已经认同,而有着五千年文明的中国却仿佛停留在原始社会。

除了预防外,贯穿中国教育思想的还有仇恨。据我所知,欧洲和美国从没有哪个学校给学生灌输仇恨,他们更不敢灌输,这在大多数国家是犯罪行为。在欧洲和美洲,人们强调的是反对而不是仇恨,仇恨在西方思想里是魔鬼的特征。比如你们与日本之间关于钓鱼岛的争执,在我们看来,这与仇恨无关,用证据谈判即可解决的事情,非得仇恨。我们与法国领土战争大小不下30次,尽管是战争,但没有仇恨,战争结束后,双方还是公平谈判。就像现在欧洲各国、犹太人,不仇视我们,他们只是反对法西斯暴行。

整个西方的教学思想是建立在爱的基础上的诚信、敬畏教育。没来中国前,我很难想象一个十多亿的大国,从小接受的是仇恨教育。马克思尽管与我是老乡,但我知道的,我家乡的人,没谁认为他说的是正确的,因为德国和其他欧洲国家一样,允许不同声音,马克思的声音只不过是成千上万种声音中的一个,而这种声音目前几乎不存在。而在中国人的逻辑词典里,只要能说出来的,就是真理,正因为这种对西方的误会,大多数中国人到现在还以为马克思说的很有市场,其实不然。这就是不同的认识偏差造成的错误理解。

…

中国教育是把人最珍贵的年华付之毫无意义、毫无发展价值的学习内容上,而不舍得花费一点点时间去讨论和思考。记忆成了学习的唯一方法,高压成了教育的唯一手段,保护成了成长的唯一措施。这种负成长的教育模式其实是对人性的一种摧残,是对人类的极大犯罪,当我认识到这一点时,我很内疚,我现在甚至每天起来都在请求神的宽恕。

而另一位德国人、在广西山区支教长达十多年的卢安克,以近苦行僧似的的方式,默默在深山的留守儿童小学践行他“发现内在自然”的教育理念。事迹后被媒体发掘,成为“感动中国”候选人,尽管“感动中国”这个节目绝大部分只是感动央视而已,从来与公民感动没什么关系,但卢安克却实实实在在感动了无数的中国人。然而,悲剧的是,他最后不得不以屈辱的方式离开了中国,中国教育体制的逆淘汰本质展露无遗。

曾有一个马来西亚的华人交换生,来到我们部门实习,他思维的灵活让人赞叹,分析问题角度之多,论证之多样丰富,视野之广阔远胜过大陆同仁。是他特别聪明吗?我想不是的,更深层的原因在于,他从来接受的教育是求真、思辨、博采的教育,是一种培养人格健全的教育。我们很多人读到了博士,虽然有专业技术,却依然是人文的弱智,思维的低能,普世价值的侏儒,尚且不说有没有创新能力,就是基本的处事或是千人一面,或是与周围格格不入,要么活在自己的世界里,要么活在别人的世界里,这种人能执行任务,但是断然做不出好产品。太多的人,把市井小聪明当做智慧,把唯物主义当成智囊法宝,把那些宫廷斗剧、黑厚斗争、没有底线当做大智。到了今天,居然还有很多人还要去资本论、毛选里找问题的解决之道,大概是因为从小被教育这些才是最伟光正的东西,所有的智慧都在里面,殊不知,你从中只会把自己弄得云里雾里、走火入魔。我们解决问题的思维工具,不是存在于那些似是而非的神教物中,而是广泛存在于哲学、经济学、社会学、心理学、管理学、法学、历史、宗教学、政治学、数理化生…充满人类思想光辉的科学工具中。

二十多年前,撒切尔夫人(Margaret Thatcher)说:“你们根本不用担心中国,因为中国在未来几十年,甚至一百年内,无法给世界提供任何新思想”,这句话背后是她对中国的深刻认识。科技的进步、创新的涌现、社会生活的繁荣,其实都是根源于人文素养和思想进步的推动,被毒汁蛰住、等待被噬食的螟蛉们,是不会有思想、活力和创造力,是不会有未来的。